当クリニックでは、小児の皮膚疾患の

診療を行っております

お子さまの皮膚は大人に比べて敏感で、湿疹やアトピー性皮膚炎、乳児湿疹、おむつかぶれ、あせも、じんましん、水いぼ、伝染性膿痂疹(とびひ)など、さまざまなトラブルが起こりやすい特徴があります。

これらの症状は適切な治療を行うことで改善が期待できますが、放置すると悪化しやすいため、早めの受診が大切です。

当クリニックでは、年齢や症状に応じた最適な治療を提供いたします。また、スキンケアの指導や、アレルギーが関与する皮膚症状の相談も承っております。

お子さまの皮膚のことで気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

『小児アトピー性皮膚炎』について

アトピー性皮膚炎は、皮膚症状が悪くなったり改善したりをくり返し、強いかゆみのある湿疹が認められます。

家族に喘息やアレルギー性疾患をお持ちの方がいらっしゃると素因が遺伝することがあります。

アトピー性皮膚炎の診断基準は①強いかゆみがあること②特徴的な皮疹(湿疹)が認められ、また「体の左右の同じような場所」に湿疹があらわれていること。湿疹は、おでこ、目や口や耳の周り、首、手や足の関節のやわらかい部分にあらわれることが多く、皮膚症状が改善したり悪化したりをくり返すことが特徴です。

治療目標は「症状がないかあっても軽く、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達して維持すること」「軽い症状は続くけれども急激に悪化することはまれで、悪化しても症状が持続しないこと」を目標として進められます。

スキンケア、薬物療法、悪化要因の対策が治療の3本柱です

治療としては、スキンケア、薬物療法、悪化要因の対策の3本柱が基本となり、どれも重要な治療要因です。

スキンケアは肌を清潔に保ち保湿することで、なるべく防腐剤や着色料、香料の入っていない石鹸で洗いましょう。お湯は39度程度で熱すぎない温度がよいです。温度が高いと刺激になり皮膚のかゆみが生じることがあります。石鹸を泡立てたら優しく手でこすらず揉むように洗いましょう。赤ちゃんの場合首回りはしわに汚れが入り込んでいる事があるので、難しいですがしっかり伸ばして洗いましょう。よく、顔は怖いので石鹸をつけずにお湯のみという方がいらっしゃいますが、皮脂が酸化してさらに皮膚炎を起こすこともあるので怖がらずに石鹸で洗いましょう。水分を拭くときもぽんぽんとこすらずに優しいタッチで水分を取り除きましょう。

薬物療法としては下記の種類があります

- ステロイド軟膏

- タクロリムス水和物軟膏(2歳以上)

- ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬

- ホスホジエステラーゼ4(PDE4)阻害薬

ステロイド剤の塗布が基本治療となります

成長障害や糖尿病、免疫抑制などの副作用が怖いという話を保護者様から質問を受けることがありますが、それは全身投与といい点滴や内服で体内にいれた場合に起こるもので、外用薬ではその心配はありません。

長期に外用していると皮膚が薄くなったりすることがありますが、適切な減量でそのような副作用は回避できます。湿疹のない皮膚を目標に治療を進めていけたら嬉しい限りです。

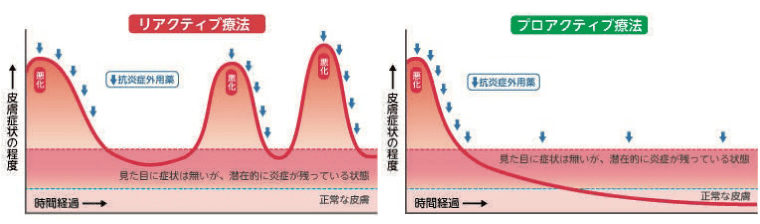

ステロイド塗布も開始したら比較的すぐに湿疹が改善し、きれいになるのですが、皮下ではまだ炎症がくすぶっている事が分かっています。すぐに塗布を辞めてしまうと、湿疹がぶりかえし、結果的にステロイドの使用量が増えてしまいます。そのため、プロアクティブ療法で湿疹が再燃するまえに定期的に塗り続ける方法が有効です。

-

『リアクティブ療法』と『プロアクティブ療法』

※参照元:日本アレルギー学会・日本皮膚科学会作成 アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021

-

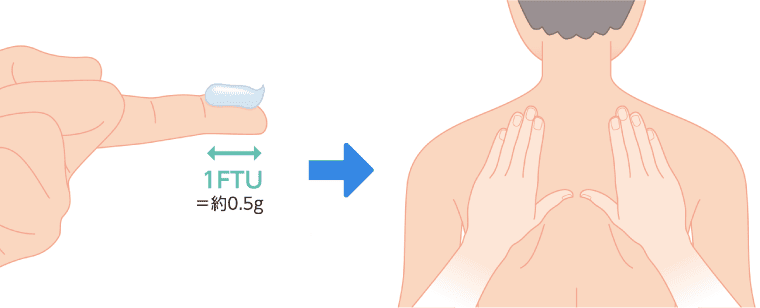

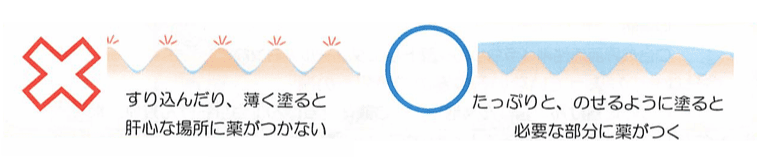

たっぷりと湿疹の山に乗せるように軟膏を塗布しましょう

塗布量も少ないとなかなか湿疹の山に残らないので、たっぷりと湿疹の山に乗せるように軟膏を塗布しましょう。

第一関節の全体に軟膏を出した量が、両手を広げた範囲を塗る目安です。

※参照元:アレルギーポータル

『おむつかぶれ』について

新生児に多くみられ、特に下痢便の時にみられます。長期間おむつを交換せずにいると皮膚が蒸れて皮膚炎を引き起こします。そこにアルカリ性の下痢便が接触すると炎症が起こります。

赤みがかっている皮膚炎の場合もあれば、皮膚がはがれじゅくじゅくしている皮膚炎もあります。さらに、そこに真菌(カビ)が引っ付いていることもあります。処方する軟膏の種類もそれぞれ異なるので、一度受診をお勧めします。

『蕁麻疹(じんましん)』について

こどもに多くみられる疾患で何らかの原因で皮膚が赤く膨れ上がりかゆみを伴うのが特徴です。

ほとんどが数十分から数時間で消失してしまうので、病院に受診時にはもう改善している場合も少なくありません。しかし、また再発したり、移動したり、反復することも少なくありません。

一か月以内に減退消失する場合には急性蕁麻疹、一カ月以上症状が反復する場合には慢性蕁麻疹と言われています。

どちらの場合にもヒスタミンという物質が増加すると蕁麻疹が出現します。

原因としてはアレルギー性と非アレルギー性に分けられます。アレルギー性では、食物摂取によるもの、昆虫や植物に触れておこるもの、薬剤の内服や塗布でおこるものなどが挙げられます。

非アレルギー性では、コリン性、物理性、特発性蕁麻疹があり、それぞれ、汗をかいたことがきっかけで生じるもの、冷たいものやひっかいたり日光に浴びたり皮膚の刺激でおこるもの、または、原因がわからず不明なもの(大多数がこれ)が原因で起こります。

蕁麻疹のように皮膚だけの所見で全身状態は異常がなければよいのですが、症状が進行すると、呼吸困難が出現しアナフィラキシーショックを起こすこともあるので蕁麻疹が現れたら呼吸状態に注意して受診してください。

『乳児脂漏性皮膚炎(にゅうじしろうせいひふえん)』について

生後1〜2か月の赤ちゃんにでみられる事が多く、ホルモンの影響で皮脂分泌が活発に働いている部位に見られます。顔や眉毛付近や胸など、黄色がかったかさぶたが特徴です。

黄色い色は皮脂が酸化してみられるもので、その皮脂にかぶれて皮膚が赤くぶつぶつして肌荒れが生じます。

生後一か月検診ではこの皮膚症状についてよく相談されることが多いです。

治療としては、その皮脂を落とすべく皮膚を清潔に保ち、さらに保湿する事です。

あまりにも状態が悪化している場合には弱いステロイド剤を処方することもあります。いずれにしても年齢が進むと自然経過で改善することがほとんどなので、大きな心配はしなくても大丈夫です。

他の皮膚炎と見分けることは難しいので、一度受診をお勧めします。

『伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)』について

伝染性紅斑いわゆるりんご病とは、ヒトパルボウイルスB19による感染症です。頬がりんごのように赤くなることからそう呼ばれています。このウイルスに感染すると10~20日の潜伏期間を経て、両方の頬に紅斑と体にレースや網目状の赤い発疹が生じ、続いて腕や足にも同様の発疹が現れます。これらの発疹は一週間程度で消失します。

頬に発疹ができる7日前くらいに咳嗽や鼻汁などの感冒症状があることが多いのですが、その時にウイルスが他者に感染する恐れが高い時期で、頬が赤くなった時期にはもう感染力はほとんどないのが特徴です。

特にワクチンもなく、治療薬もありません。

ほとんどが自然に改善する事が多いですが、妊婦さんに感染しないように気をつけましょう。特に妊娠初期の方が感染すると胎盤を通過して胎児に感染します。そうすると胎児が重症貧血をおこし、胎児水腫になり流産することがあるので、疑いのある子供は妊婦さんに近づかないように注意しましょう。

『汗疹(あせも)』について

汗のでる毛穴が汚れで詰まってしまいそこに炎症がおこり皮膚炎になっている状態です。そのため予防としては汗をこまめに拭いて毛穴をふさがない、シャワーで汚れを洗い流すなどで皮膚を清潔に保ちましょう。

毛穴の詰まる部位で3つに分類できます。一つ目は皮膚表層に汗がたまって生じる水晶様汗疹で、かゆみはありません。新生児の顔によくできますが、汗を拭きとり清潔に保つと数日で改善します。二つ目は紅色汗疹で汗疹の代表としてよくみかけます。皮膚深層におこり、かゆみの強い赤い小丘疹が特徴です。かゆいため皮膚を掻くと細菌感染を起こして膿疱ができる事があり、また別の疾患になってしまうことがあります。

三つ目は深在性汗疹といい、紅色汗疹を繰り返すことによって皮膚と真皮の境界部付近の汗管が破壊されるために生じるタイプの汗疹です。皮膚の深い場所に汗が溜まるので、表面からはあかみもなくかゆみもないのですが、白い扁平な丘疹がみられます。広範囲に生じた場合には体温調節が困難になるので、熱い夏は熱中症になるリスクが上がってしまいます。しかし、熱帯地方で汗を書き続けて数か月滞在した時に起こりえるものなので、日本ではほとんどみられません。

『伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)』について

みずいぼと言われています。

皮膚にポックスウイルスが感染してドーム状の小さいいぼを形成します。

感染力が強く、皮膚が直接接触する場合やタオルなどを介して感染します。

プールなどの水を介しても感染するので、みずいぼがある子供はプールへの入水を気を付けなければなりません。小児ではみずいぼに塗る薬か内服薬、または直接ピンセットで除去する治療があります。

塗り薬と内服薬は効果が現れるまでに数か月かかることがあり、その場でピンセットで取り除く方法が一番早く効果が期待できます。

痛みを伴うので、希望者には痛み止めの張り薬を自宅で貼ってきていただき、痛みがない状態で除去することができます。

『尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)』について

いぼと言われています。

HPVウイルスが感染して皮膚に良性腫瘍を形成してしまう病気です。HPVとは子宮頸がんの原因ウイルスが連想されますが、また種類が違うウイルスです。手足によくみられ、直接皮膚接触で感染したり、タオルを介しても感染します。自然経過で改善することもありますが、液体窒素やスピール膏を貼って皮膚を柔らかくして治療することができます。

『手足口病』について

手足口病は子供を中心によくみられ、ほとんどが5歳以内に発症します。成人でももうすでに既感染しているので発症はほとんどみられません。コクサッキーウイルスA6やエンテロウイルス71が主な原因ウイルスです。

飛沫や接触感染が主な感染経路です。感染してから3から5日を経て手のひらや足の裏、口腔内、太ももや臀部にも発疹が現れます。高熱はほとんどでず、7日以内には自然軽快する病気です。湿疹が出現しても食事がとれていていて発熱がなく、全身状態がよければ登園校可能です。

治療としては特効薬はありませんが、のどが痛いなら鎮痛剤、手足がかゆいならかゆみ止めなどの対処療法となります。小さいお子様の場合、水分がとりづらく脱水傾向になるときがあるので、その場合には点滴で水分補給を行います。

『水痘』について

水痘帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus;VZV)の初感染によって起こる急性の伝染性疾患で、まばらな発疹が全身にできます。感染力が極めて高く、空気、接触、飛沫感染で伝染します。水痘を発症している人と同じ空間に少しでもいると感染している場合があります。

予防手段はマスクも空気清浄機も効果がうすく、一番有効なのは予防接種です。1歳から3歳未満の間に2回予防接種を受けましょう。頭の中や耳の後ろに湿疹が現れたら診断の確率が高まります。赤い発疹→盛り上がった丘疹→水ぶくれ→膿をもった発疹→かさぶたという経過をたどり、すべての発疹がかさぶたになれば感染力はなくなるので外出許可がでます。許可証が必要なので書類をもって受診していただければすぐに作成致します。

治療は抗ウイルス薬の内服と軟膏の塗布です。5日間内服しなければならないので頑張って飲み切りましょう。