ヒューヒューしていますか?

ゼロゼロしていますか?

小児の喘息とは気道がアレルギーの反応で気管の壁が厚くなり、空気の通り道が狭くなるのが原因で呼気時に空気の流れが早いのでヒューヒューと音がなります。それが喘息でよく聞かれる音です。息を吐いた時に聞こえるので、呼気性喘鳴(こきせいぜんめい)と言います。

小さいお子様では、風邪を引いて鼻汁を伴い、その鼻汁が喉の奥に落ち込んで咳込み、息をするたびにゴロゴロゼロゼロ音がなり、息を吸う吐く両方で音が聞こえるのを往復性喘鳴(おうふくせいぜんめい)と言い、このパターンがよくみられます。それはまた喘息の音とは異なります。特に3歳以下ではすぐに喘息とは言い切れず、この往復性喘鳴であることが多いのです。呼気性喘鳴と往復性喘鳴の場合では処方するお薬も異なるので、一度受診をお勧めします。

喘息の誘因

喘息のお子様の気道は炎症を起こしているので非常に過敏になっています。ウイルス感染やダニ動物の毛、天候、タバコの煙、激しい運動、カビ、ストレスなどさまざまな要因が刺激になり、炎症を発起させてしまいます。

炎症があるから気道過敏になり喘息発作を繰り返す。薬でしっかりコントロールしていないと慢性炎症となり、傷ついた気道粘膜は修復しきれず、呼吸機能の低下が起きてしまいます。

-

ウイルス感染

-

ダニ

-

天候

-

タバコの煙

-

激しい運動

-

ストレス

喘息の診断

まず、問診で症状の経過(夜に咳が多い、明け方に目が覚める、運動するとゼイゼイする、ホコリを吸うと咳が出る等)、家族のアレルギー有無、生活環境などをお聞きします。また、他の疾患と鑑別するために検査を行うこともあります。例えば、血液検査、呼気NO検査、胸部レントゲン、肺機能検査等です。当院では血液検査と呼気NO検査でデータとしてお示しし、問診と合わせて総合的に診断します。血液検査では、ダニホコリ花粉から食物など一度に39項目を検査することができ、結果がでるまでに3日程度お時間がかかりますが、すぐに結果がでる簡易的な検査方法よりも精密です。この結果をもとに悪化因子を回避し、喘息の発作予防を行います。

喘息の治療

主に発作治療薬と長期管理薬という2種類に分けられます。発作の時に気管を広げて呼吸を楽にする気管支拡張剤と、発作が落ち着いた後に気道の炎症を抑えて次の発作を予防する吸入ステロイド薬などがあります。

発作が出現したらまず気管支を広げて気道を広げて呼吸を楽にし、その後、息が楽になった後も炎症を抑えるために長期的に吸入ステロイド薬で治療し再発予防をします。気道を広げて呼吸を楽にし、そして元に戻らないようにする。これが大切な考え方です。ステロイドと聞くと副作用を心配されるのはごもっともなのですが、吸入ステロイド薬は気管支に直接作用するため血液中に届いて全身をわたる量はほんの極僅かです。

内服や注射薬などでは全身にわたって作用を発揮するので、長期投与では、毛深くなったり、顔が丸くなってきたり、骨が弱くなってくることがあります。しかし、吸入ではそのような事はほとんどないと言ってよいでしょう。

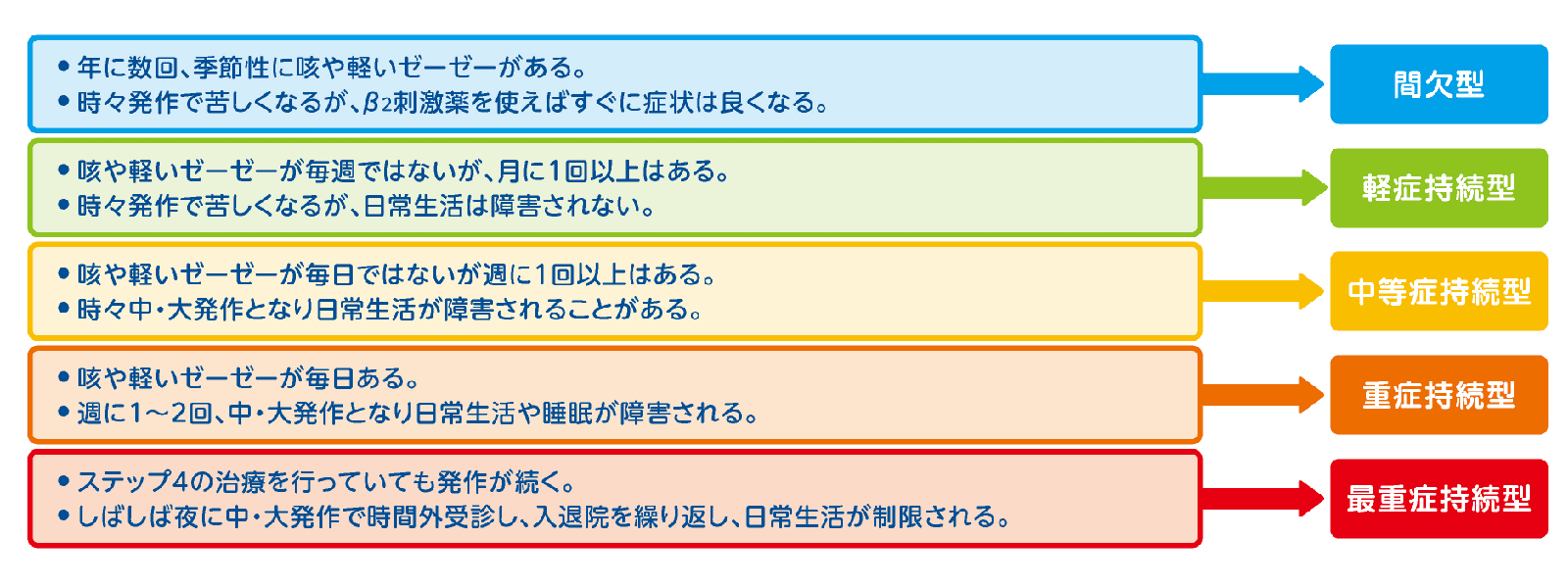

外来では、どの程度の強さの喘鳴がどのくらいの頻度ででるのか、また、季節で喘鳴が出やすい時期がある、など問診でお聞きしながら治療ステップを考慮します。

一人ひとりお話をお聞きしながら今の状態がどの型に当てはまるのか把握します

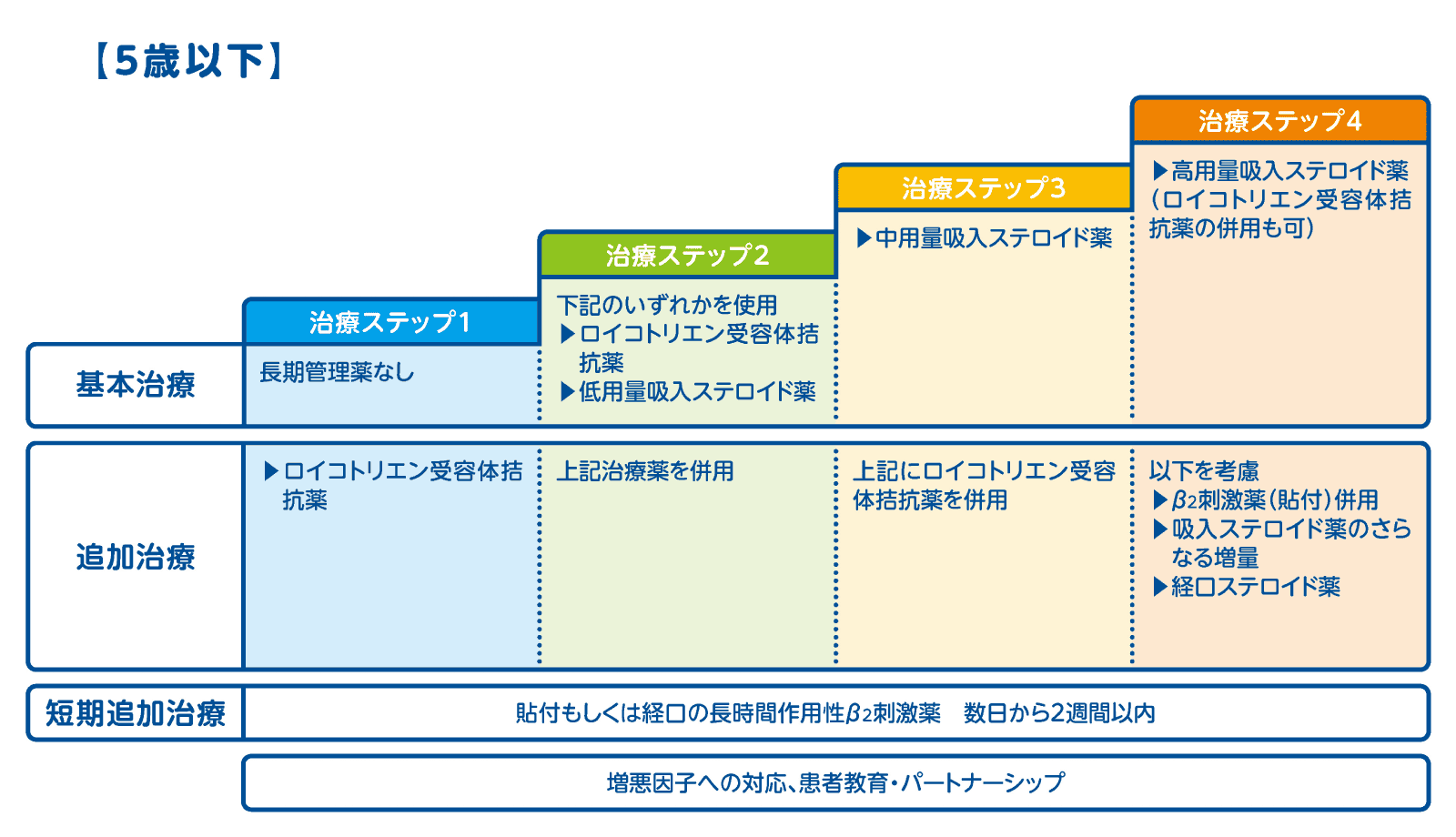

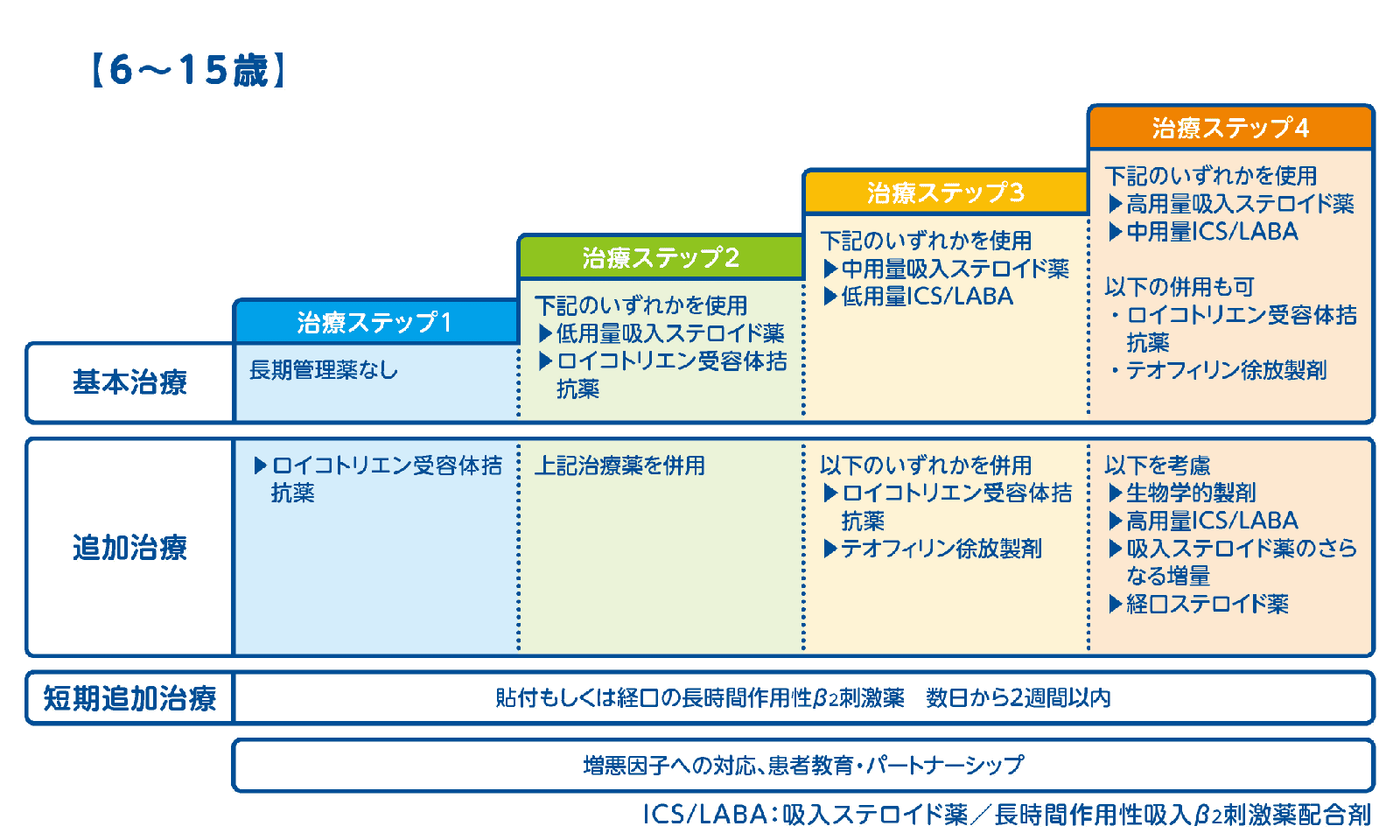

- 長期管理には5歳以下と6歳以上で分けられており、少し治療計画が異なります。

- 5歳以下で使用できない薬があるからです。

- ステロイド吸入も小さなお子様では難しい場合があり、吸入補助器具を使用することを推奨しています。

※参照元:小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020 協和企画

喘息の長期管理の治療計画について

※参照元:小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020 協和企画

喘息の発作治療薬の例 <気管支拡張薬>

-

メプチン吸入液ユニット

-

メプチンキッドエアー

-

メプチンエアー

-

サルタノールインヘラー

-

ベネトリン吸入液

喘息の発作治療薬の例 <気管支拡張薬>

- メプチン

- ホクナリン

- ベネトリン

- ベラチン など

喘息の長期管理薬の例 <吸入ステロイド薬>

-

オルベスコ

-

パルミコート吸入液

-

フルタイドエアゾール

-

アドエアエアゾール

-

キュバール

-

パルミコートタービュヘイラー

-

フルタイドディスカス

-

アドエアディスカス

-

フルティフォームエアゾール

喘息の長期管理薬の例 <ロイコトリエン受容体拮抗薬>

-

オノンカプセル

-

オノンドライシロップ

-

シングレアチュアブル錠

-

シングレア細粒

-

キプレスチュアブル錠

-

キプレス細粒

呼気NO検査を導入しています!

NOとは一酸化窒素といい、気道に好酸球性炎症があるとこのNOの値は上昇することがわかっています。そのため喘息の補助診断や喘息のコントロールがうまく行っているのか、ステロイド吸入がよく効いているのか等、今の状態が分かります。呼気NO測定値と臨床症状をあわせると より客観的に、ガイドラインに基づいた治療が可能となります。検査方法は丸いマウスピースを加えて6秒息を一定に履き続けなければなりません。なので小学生以上のお子様が対象となります。呼気NO濃度は20ppb以下なら正常、20〜35ppbなら気管支喘息の可能性が高い、35ppb以上なら気管支喘息が強く疑われます。自分の今の状態を知るという事はとても重要なので、一度チェックをお勧めします。

測定前の注意点としては硝酸塩を含んだ食材(レタス、ホウレンソウ)を食べた後やアレルギー性鼻炎、風邪を引いている時に検査をすると数値が上昇してしまいます。一方、激しい運動の後では数値が下がってしまう場合があります。簡単に検査できるので、お気軽にご相談下さい。